hospicesdebeaune/L-Hotel-Dieu/Le-Musee

L'Hôtel-Dieu, avec ses façades gothiques, ses toits vernissés, tapissés de figures géométriques aux couleurs flamboyantes, fait partie du patrimoine des Hospices de Beaune, institution charitable créée en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne et son épouse Guigone de Salins.

Préservé dans un état exceptionnel de conservation, ce monument est un rare témoignage de l'architecture civile du Moyen Age. Ses salles réunissent une vaste collection d'objets, meubles et tapisseries de cette époque. Un séjour en Bourgogne ne se conçoit pas sans une visite de l'Hôtel-Dieu, dont le point d'orgue sera le polyptyque du Jugement Dernier de Rogier van der Weyden, chef d'œuvre unique et mondialement connu.

Le 4 août 1443 naît l'Hôtel-Dieu. La guerre de cent ans n'est pas encore terminée, Beaune souffre de misère et de famine, les "écorcheurs" pillent et ruinent les campagnes. Les trois quarts des habitants de la ville sont sans ressources et les beaunois sont, dans leur grande majorité, déclarés indigents.

Pour racheter leur salut, Nicolas Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne Philippe le Bon, et son épouse, Guigone de Salins, décident alors de créer un hôpital pour les pauvres. Ils le dotent d'une rente annuelle grâce à des salines, et de ressources propres, grâce à la vigne.

Le 1er janvier 1452, l'hôpital accueille son premier patient. Dès lors et jusqu'au XXe siècle, les sœurs des Hospices de Beaune prendront soin de nombreux malades dans plusieurs grandes salles. L'Hôtel-Dieu a rapidement acquis une grande renommée auprès des pauvres, mais aussi auprès des nobles et des bourgeois. A travers leurs dons, ceux-ci ont permis d'agrandir et d'embellir l'hôpital par la création de nouvelles salles et l'apport d'œuvres d'art. Ainsi l'Hôtel-Dieu est-il devenu un véritable « Palais pour les Pôvres ». Ses fonctions médicales ont été transférées en 1971 dans un hôpital moderne, à l'exception d'une maison de retraite.

De tout temps, il n'a jamais cessé de rayonner et a fédéré d'autres établissements : à Pommard, Nolay, Meursault et Beaune, pour constituer une communauté que l'usage a dès lors baptisée : Hospices de Beaune.

L'Hôtel-Dieu, monument historique

L'Hôtel-Dieu couvre aujourd'hui une aire importante de la ville de Beaune avec son musée, ses trois cours, ses dépendances, son Bastion du XVème siècle et ses centaines de mètres de caves conservant, notamment, la réserve particulière de vin des Hospices. Les quatre bâtiments ouverts au public, cernant la Cour d'Honneur, représentent la configuration de l'Hôtel-Dieu d'antan.

Mais qui soupçonnerait que cet écrin d'architecture renferme une collection de quelques 5 000 objets, dont le plus célèbre est le polyptyque du Jugement Dernier de Rogier van der Weyden ?

Dès la fondation, Nicolas Rolin avait prévu la dotation de l'établissement en meubles, tapisseries et autres objets, dont on peut se faire une idée précise grâce à un inventaire détaillé de 1501.

Ces objets ont trois origines distinctes : la fondation elle-même, les nécessités du fonctionnement d'un hôpital et les dons et legs de bienfaiteurs ou de malades y ayant séjourné.

L'Inventaire général de Bourgogne a mené depuis 1988 une étude exhaustive et a mis en lumière quelques 2 500 meubles (lits, coffres...) et 2 500 objets (tapisseries, tableaux, sculptures, pots à pharmacie...).

Meubles, tableaux, et tapisseries font régulièrement l'objet d'un programme de restauration.

Cliquez ici pour saisiUN PALAIS POUR LES « PÔVRES »

perspective

Au cours de ses séjours en Flandre, dont le Duc de Bourgogne était également suzerain, Nicolas Rolin s'inspira de l'architecture des hôpitaux du Nord pour concevoir son hôpital. Il fit appel à des artisans beaunois pour l'édification de son Palais pour les « Pôvres » (Jean Rateau, maître-maçon et Guillaume La Rathe, maître-charpentier, auteur de la flèche).

Avec ses façades gothiques l'Hôtel-Dieu est considéré comme un joyau de l'architecture médiévale bourguignonne. Il semble bien que les toits polychromes aient pour origine l'Europe centrale, cependant ce style ayant plu, il s'est petit à petit propagé en Bourgogne au point d'être considéré comme typique et traditionnel de cette province.

Les toits multicolores de l'Hôtel-Dieu sont devenus l'un des symboles de la Bourgogne.

L'imposante toiture en ardoise du bâtiment sur rue fut restaurée de 2007 à 2009 et les épis de faîtage dorés à la feuille. L'entrée, signalée par la flèche s'élevant à près de 50 m du sol, est protégée par un auvent remarquablement décoré.r votre texte.

Grande salle des «PÔVRES»

Le cœur de l'Hôtel-Dieu

Inaugurée en 1452, la Grande Salle des Pôvres a conservé ses dimensions d'origine (50 m de long, 14 m de large, 16 m de haut. Le mobilier d'inspiration médiévale fut reconstitué au siècle dernier, lors de la restauration de la salle opérée à partir de 1875, par Maurice Ouradou, gendre de Viollet-le-Duc.

La charpente en lambris de chêne est en berceau brisé.

Elle est ornée de poutres polychromes uniques au monde. Les dragons multicolores qui "crachent" les poutres traversières évoquent les monstres de l'enfer.

Par endroit, le carrelage comme les vitraux et autres décors muraux arborent le monogramme de Nicolas Rolin et Guigone de Salins. La devise «Seulle*» qui les accompagne signifie que Guigone était la seule dame des pensées de son mari.

Au dessus de la grande porte se trouve un remarquable Christ aux Liens datant de la fin du XVème siècle et sculpté dans un seul et même fût de chêne.

La Chapelle

La chapelle fait partie intégrante de la Salle des Pôvres et symbolise la parfaite symbiose entre l'aspect religieux et médical de l 'Hôtel-Dieu. C'est dans cette chapelle que prenait place à l'origine le fameux polyptyque de Rogier van der Weyden, aujourd'hui présenté à la fin de la visite. Sous une plaque de cuivre sont ensevelis les restes de Guigone de Salins.

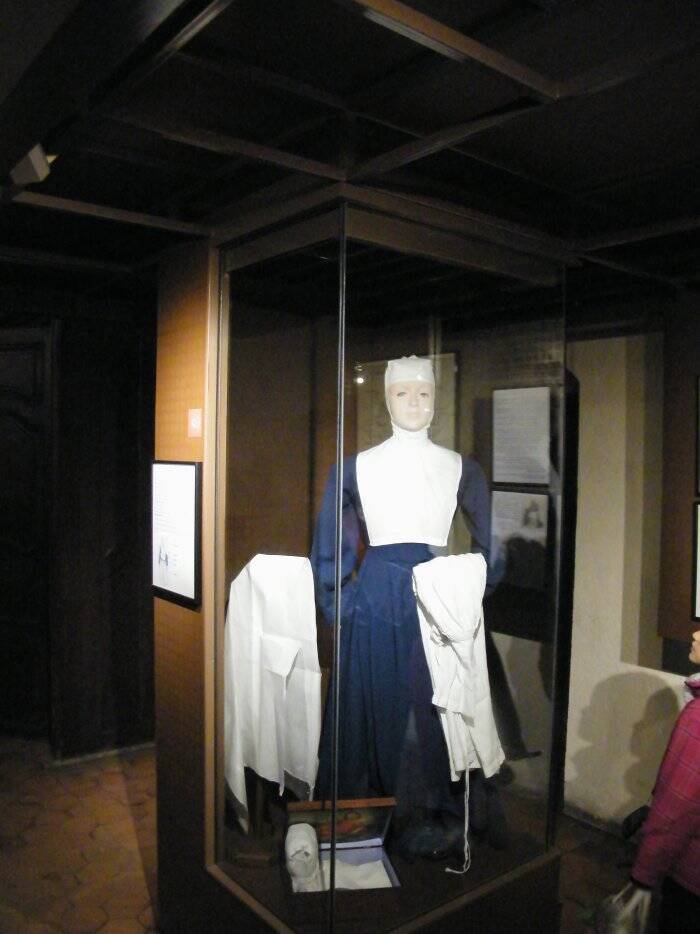

Salle Saint-Hugues

Créée en 1645 à l'instigation de Maître Hugues Bétault, cette pièce est révélatrice du rôle qu'a pu jouer un bienfaiteur dans l'histoire de l'Hôtel-Dieu. Elle fut de tout temps affectée aux malades, dont la présence est ici largement évoquée. Les tablettes au-dessus des lits étaient destinées à recevoir leurs objets personnels. Une cordelette les aidait à se lever sans effort.

Peintures murales

Dues au peintre parisien Isaac Moillon, neuf des onze peintures illustrent des miracles du Christ. Les deux dernières sont consacrées à Saint-Hugues en évêque et en costume de chartreux. Au plafond est représenté le «miracle de la piscine de Bethzaïda». Le retable de l'autel évoque le miracle de Saint-Hugues ressuscitant deux enfants morts de la peste.

Salle Saint-Nicolas

De dimensions modestes, elle contenait 12 lits occupés par des malades des deux sexes, ce qui choqua profondément Louis XIV lors de sa visite en 1658. Il établit donc une rente de 500 livres à l'Hôtel-Dieu afin que l'on puisse faire de nouveaux aménagements séparant les hommes des femmes. Elle n'a pris ses dimensions actuelles qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle.

La salle Saint-Nicolas abrite aujourd'hui une exposition permanente sur l'Hôtel-Dieu et son histoire, avec notamment une étonnante maquette en paille, réalisée au XVIIIème siècle par un malade. Recouverte d'une vitre et éclairée, une excavation dans le sol permet de voir couler la Bouzaise. Ce cours d'eau assurait l'évacuation des déchets en aval, preuve du souci d'hygiène qui a présidé à la conception des bâtiments.

Cuisine

La cuisine a fonctionné avec un équipement moderne jusqu'en 1985 pour les pensionnaires de la maison de retraite. Elle a aujourd'hui retrouvé son aspect du début du XXème siècle avec son piano : grand fourneau muni de deux robinets d'eau chaude appelés « cols de cygne ».

La vaste cheminée gothique à deux foyers demeure la pièce maîtresse, celle-ci a conservé ses accessoires d'époque. Son âtre est tapissé des fameux carreaux ornés de la devise «Seulle*». Le cromale, grande potence articulée, permet de rapprocher ou d'éloigner les chaudrons du feu.

Le plus spectaculaire est le tourne-broche de 1698 en acier brossé, animé par un petit automate, «Messire Bertrand». Celui-ci est en costume traditionnel: grandes bottes molles haut-de-chausses blancs, justaucorps rouge à boutons dorés et bonnet blanc au bord relevé. Il semble tourner la manivelle en veillant sans cesse aux activités de la cuisine.

Cour des Fondateurs

Sous le porche, avant d'entrer à la pharmacie, vous apercevez, au travers de la grille en fer forgé (1785-1786), la cour des Fondateurs avec, derrière l'orme pleureur, les statues de Nicolas Rolin et Guigone de Salins réalisées en 1914 et 1923 par Henri Bouchard. Les bâtiments fermant la cour abritent l'une des maisons de retraite des Hospices.

Pharmacie

En pénétrant dans cette salle vous découvrez le travail des sœurs apothicaires qui préparaient « les drogues » destinées aux malades hospitalisés.

Sur le fourneau, situé à l'origine dans « le laboratoire », deux imposants alambics en cuivre permettait d'extraire les substances actives des plantes dont certaines étaient issues du jardin « des simples » à l'arrière de cette pièce.

On peut également observer le mortier en bronze, daté 1760, de l'apothicaire Beaunois Claude Morelot. L'arc accroché au pilon permettait d'alléger son poids et de cette manière facilitait le travail des sœurs apothicaires lors de la préparation des remèdes.

Le tableau, peint par Michel Charles Coquelet Souville en 1751, présente les différentes tâches effectuées dans l'apothicairerie de Claude Morelot au XVIIIème siècle: réduction en poudre de plantes séchées, utilisation du mortier, distillation dans l'alambic et cuisson d'une préparation médicamenteuse

Dans la seconde salle de la pharmacie ou officine, les étagères présentent une collection de 130 pots de faïence datés de 1782, dans lesquels étaient conservés les onguents, huiles, pilules ou sirops... Les pots de verre contiennent encore des « spécifiques » dont certains laissent rêveur : poudre de cloportes, yeux d'écrevisses, poudre de noix vomiques, élixir de propriété...

Salle Saint-Louis

Créée en 1661 à l'instigation de Louis Bétault, la salle Saint-Louis fut construite à la place d'une grange qui fermait la cour de l'Hôtel-Dieu et servait aussi de cuverie.

Dans son prolongement se trouvaient les fours des Hospices, destinés à cuire le pain que l'on distribuait quotidiennement aux pauvres rassemblés sous le porche. A partir de 1828 un contrat fut passé avec les boulangers de Beaune qui prirent le relais.

Cette haute pièce, au riche solivage, contient de très beaux coffres gothiques, notamment un banc-tournis, typique de l'ameublement bourguignon avec son dossier basculant, et quelques intéressantes statues, en pierre ou en bois.

La fontaine reste le principal témoignage de cette salle consacrée aux malades.

De superbes tapisseries

La tenture, tissée à Tournai au début du XVIème siècle, raconte en sept épisodes la parabole de l'Enfant Prodigue. Une autre série de tapisseries de Bruxelles, de la fin du XVIème siècle, évoque l'histoire de Jacob.

La collection comprend également une tapisserie d'Aubusson du XVIIème siècle: «La Ronde des jeunes gens».

Polyptyque

Commandé par le Chancelier Rolin, ce polyptyque du XVème siècle composé de 9 panneaux est attribué à l'artiste flamand Rogier van der Weyden. Représentant le Jugement Dernier, il était accroché au-dessus de l'autel dans la chapelle, mais n'était ouvert à la vue des malades que les dimanches et jours de fête.

Le retable fermé

Nicolas Rolin et Guigone de Salins, agenouillés en prière, se font face, tandis que sont représentés en trompe-l'œil : l'Annonciation, saint Sébastien (patron de chevalerie du Chancelier) et saint Antoine (patron de l'Hôtel-Dieu et de Guigone de Salins) suivi de son cochon.

Le retable ouvert

Le Christ, Juge Suprême, majestueux dans sa robe pourpre, sa main droite levée, fait signe aux élus «Venez à moi les bénis de mon Père...» A l'inverse, sa main gauche est abaissée en signe de désapprobation : «Ecartez-vous de moi, maudits dans le feu éternel...»

Aux pieds du Christ : les quatre anges annonciateurs du Jugement Dernier entourent l'Archange saint Michel. Resplendissant dans le contraste de sa robe blanche et de son manteau écarlate, le visage impassible, il pèse les ressuscités.

Ajouter un commentaire

Commentaires