Château de Joux

Le Château de Joux vous accueille dans un cadre exceptionnel, qui conjugue mille ans d'histoire et de mémoires, un site préservé, un espace d'animations situé au cœur du Jura et de la Franche Comté.

Haut lieu d'histoire et d'architecture militaire, le Château de Joux est un monument emblématique de la Franche-Comté. Situé à 5km de Pontarlier et 15km de la frontière Suisse, le château domine d'une centaine de mètres le passage de la Cluse, étroit passage naturel qui permet de traverser le Massif du Jura. Cette voie militaire et commerciale relie les routes de Champagne, de Flandres et de Haute-Saône à l'Italie et à la Suisse.

Forteresse militaire, Joux est le seul exemple en France représentatif de l'évolution de l'architecture militaire sur 1000 ans. Au cours de ces 10 siècles, le château de Joux fut sans cesse agrandi, remanié, renforcé pour faire face aux progrès de l'art de la guerre et de l'artillerie. Des sires de Joux au roi de France en passant par les ducs de Bourgogne et la couronne espagnole, le château de Joux eut d'illustres propriétaires qui le façonnèrent en fonction de leur besoin.

Du 18e au 19e siècle, il a aussi été prison d'Etat pour enfermer toute personne menaçant l'ordre du public et la sûreté de l'Etat. Des prisonniers célèbres pour leur combat pour la liberté y ont été détenus tels

que Mirabeau ou Toussaint Louverture.

Le château est aujourd'hui composé de 5 enceintes, 2 hectares de bâtiments, 250 pièces, 3 fossés et 3 ponts-levis. Depuis 1954, il est ouvert à la visite. En 1968, il est vendu au syndicat Pontarlier – La Cluse et Mijoux, aujourd'hui Communauté de Communes Grand Pontarlier. Classé au titre des monuments historique depuis 1996, le château a su préserver son histoire dans un site naturel authentique.

Que veux dire Joux ?

Etymologiquement, le terme Joux provient du latin Juria qui signifie « forêt de montagne » et du celte Jor qui signifie « hauteur boisée ». Jura ou Joux désignent à l'origine une grande étendue de forêts. En effet, c'est dans le Jura que l'on peut voir l'une des plus belles sapinières de France, la forêt de la Joux. En Suisse, à proximité du château, le terme Joux a donné son nom à une vallée et à un lac.

Les montagnes autour du château de Joux sont riches de forêts. Le bois était exploité pour le chauffage, pour les constructions et pour l'industrie. La sève était transformée en poix, un combustible et un isolant. Ces matières premières, essentielles à la vie quotidienne, ont fait la richesse de la région.

Pont-levis escamotable (xixe)

Dominant la Cluse, le château de Joux, protège et contrôle une voie commerciale et militaire hautement stratégique. Cette position est convoitée depuis l'Antiquité. Dès le Moyen-âge, la famille de Joux assoit son pouvoir sur ces terres et fortifie l'éperon rocheux avec un premier château. Au 15e siècle, le puissant duc de Bourgogne, Philippe le Bon achète le château aux descendants de Joux. Il étend ainsi sa domination sur les zones frontalières du comté de Bourgogne et s'assure le passage de la Cluse vers ses riches terres de Flandres.

Au 16e siècle, par héritage et successions, la place forte de Joux passe aux mains de la couronne d'Espagne qui dirige un vaste territoire : l'Espagne, les Flandres et le royaume de Naples. Le château de Joux devient une base logistique de premier ordre pour acheminer, en toute sécurité, armées, armement, vivres et produits commerciaux. Sa position frontalière attire la convoitise du roi de France Louis XIV au 17e siècle. Ce roi de conquête étend les frontières de son royaume en intégrant la Franche-Comté en 1678. Vauban, ingénieur militaire, modifie les places fortes prises à l'ennemi espagnol pour créer une frontière linéaire du royaume : le pré-carré.

La défense de la frontière de l'Est repose sur les citadelles de Belfort, de Besançon, les forts de Salins et le château de Joux. A la fin 19e siècle, après la défaite française de 1871 et la perte de l'Alsace-Lorraine, la frontière de l'Est est renforcée. Un nouveau programme de fortification prévoit la transformation des places fortes selon le système imaginé par le général Séré de Rivières. Le château de Joux est rénové, dans une dernière grande campagne de travaux.

Le château-fort des Sires de Joux

Les premières mentions du château de Joux datent de l'époque médiévale. En 1034, il n'était probablement qu'un simple fortin en bois, destiné à contrôler et défendre le passage de La Cluse qu'il surplombe.

Les sires de Joux exploitent les richesses de leurs terres : mise en valeur des forêts et des ressources naturelles, mais également impôts, taxes et péage sur les habitants, les commerçants et les pèlerins. Ces revenus leur permettent progressivement de reconstruire le château en pierre. A partir du 12e siècle, le château devait compter un donjon entouré de tours rondes et de hautes murailles formant 2 enceintes. Très peu d'archives et de vestiges de cette époque sont encore conservés.

Les 15e et 16e siècles : une renaissance plus ou moins florissante

En 1454, les descendants des sires de Joux vendent le Château au duc de Bourgogne. Ce puissant personnage est rival du roi de France. Il possède un vaste territoire qui s'étend sur la Bourgogne, les Flandres, les Pays-Bas et la Picardie. Le Château de Joux est une acquisition stratégique puisqu'il permet de relier ces différentes régions. Pour le duc, c'est l'occasion d'asseoir sa domination sur la route commerciale de la laine et du sel. Il n'habite pas au château mais y place une garnison, dirigée par le comte de Neuchâtel. En 1486, ce dernier décide de moderniser le château qui s'étend désormais sur 3 enceintes. Une grosse tour, la tour du Fer à cheval, en protège l'entrée contre l'artillerie de plus en plus performante avec ses canons en bronze.

Du 16e au 17e siècle, le Château très convoité, passe entre les mains des rois de France associés à la Suède, puis de la couronne d'Espagne, héritière des possessions de Bourgogne. Le Château est assez abimé. Il est, pour une grande partie, reconstruit dans la 2e moitié du 17e siècle. Des logements pour les soldats et le gouverneur sont construits dans la 3e enceinte et la 1ère enceinte. Une 4e enceinte bastionnée, dite « bas-fort » est ajoutée.

Le « pré-carré » de Vauban

En 1678, Louis XIV étend définitivement les frontières du royaume de France à la Franche-Comté. Le Château est transformé par son ingénieur militaire Vauban pour stopper une armée ennemie, venue par la Suisse. Il est intégré à un système défensif frontalier qui comprend également les citadelles de Belfort, de Besançon et les forts de Salins.

Vauban s'appuie sur le rocher et les bâtiments existants. Il adapte la fortification au terrain pour définir 5 enceintes fortifiées, échelonnées et bastionnées qui permettent de combiner l'action de l'infanterie et celle de l'artillerie. 1ère et 2e enceintes sont renforcées. Sur la 3e enceinte, la tour médiévale d'artillerie, dite du Fer à cheval, est réaménagée sur 3 étages et une tour bastionnée est ajoutée à l'autre extrémité de la courtine. La 4e enceinte est divisée en deux par un ouvrage à corne : une courtine brisée, flanquée de deux bastions. La 5e enceinte est entièrement reprise.

Outre les ouvrages de fortification, Vauban équipe le Château des aménagements nécessaires à la vie d'une garnison de 5 à 600 hommes : des casernes pour loger troupes et officiers, un confortable logis pour le gouverneur, une chapelle, des magasins pour les vivres et les munitions et un grand puits pour l'approvisionnement en eau. Une porte d'honneur sur la courtine de la 4e enceinte rappelle à tous que le Château est placé sous la gloire du roi Louis XIV.

Porte d'honneur et tour du fer à cheval.

Pont-levis à flèche (xviie) : C'est la porte d'honneur ; deux personnes pouvaient soulever le pont

Le 18e siècle : règlement & contrôle

Au 18e siècle, quelques travaux poursuivent l'œuvre initiée par Vauban. La 5e enceinte est complétée. Une grande chapelle y est construite. Les règlements qui organisent la vie, l'armement et l'uniforme du soldat se concrétisent dans l'architecture. La fonction de chaque bâtiment est bien définie. Le grade de chaque soldat se traduit dans l'espace dont il dispose. Les officiers sont logés dans les enceintes les plus hautes du château (1ère et 2e) alors que les troupes ont leur quartier dans la 5e enceinte.

C'est également l'époque où le château est transformé en prison d'Etat. Les bâtiments de la 1ère enceinte et les tours deviennent des cellules pour prisonniers enfermés sur lettre de cachet royale. Les soldats de la garnison assurent les fonctions de gardiens.

Canonnières : Des canonnières ont été installées un peu partout dans le fort par Vauban. À chaque tir les embrasures donnant sur le fossé pouvaient être fermées par des volets de bois qui protégeaient les artilleurs lorsqu'ils chargeaient leurs canons. Dans la cour d'honneur, vers le sol des casernements donnant sur le fossé de la troisième enceinte, on peut voir les volets de bois qui servaient à évacuer les fumées par l'arrière.

Les mutations du 19e siècle : le fort semi-enterré de Séré de Rivières

En 1813, les royautés européennes se liguent à nouveau contre l'empereur Napoléon 1er. Alors que l'empereur avait porté les combats loin des frontières de l'Empire, cette fois, le territoire français est menacé. Les Autrichiens assiègent le château de Joux. Au prix d'efforts considérables, ils réussissent à installer leur artillerie sur la montagne du Larmont. Le château est désormais à portée de leurs tirs. Il subit beaucoup de dégâts. L'année suivante, ce sont les Suisses qui prennent le château pour contraindre Napoléon 1er à abdiquer une seconde fois. Dans la seconde moitié du 19e siècle, le château est restauré et en 1844, le fort du Larmont inférieur dit Mahler est érigé en face du château.

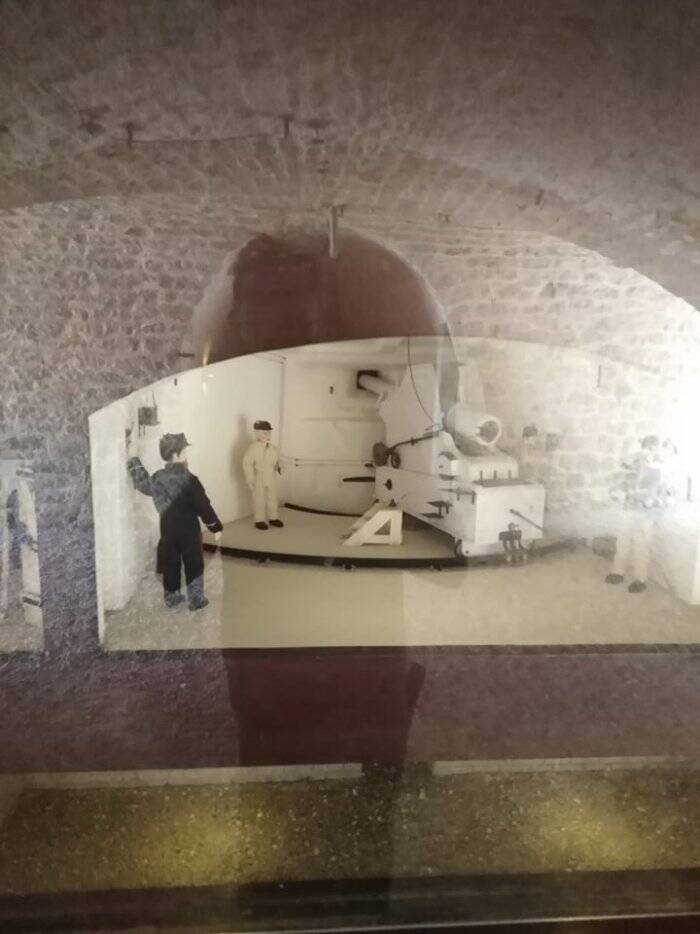

La défaite française de 1871 et la perte de l'Alsace-Lorraine poussent la République française à lancer un nouveau programme de fortifications de la frontière de l'Est. Le château de Joux est intégré à cette nouvelle ceinture défensive. La 5e enceinte bastionnée est remaniée et agrandie pour devenir un fort moderne semi-enterré du type Séré de Rivières. L'ensemble des bâtiments est recouvert de plusieurs mètres de terre pour amortir les chocs des obus et dissimuler le fort de la vue des ennemis. A partir de 1880, les travaux sont placés sous la supervision du capitaine de Génie Joffre (futur maréchal).

Au 20e siècle

Malgré les deux Guerres Mondiales, le fort de Joux ne connaît plus de modernisation de son architecture. Suite à l'armistice de juin 1940, les Allemands occupent le fort et prélèvent tout le métal afin d'en faire des armes.

Le château de Joux perd de son intérêt stratégique militaire. En 1954, il est ouvert à la visite touristique. Puis, en 1968, il est vendu au syndicat Pontarlier – La Cluse et Mijoux qui devient la Communauté de Communes du Grand Pontarlier. Depuis, les travaux de restauration engagés par la CCGP préserve ce monument, véritable joyau du patrimoine militaire qui valorise l'histoire nationale et internationale.

Citerne médiévale.

Citernes : Au fond du fossé de la troisième enceinte à peu près au centre, on trouve un système de collecte d'eau et sa citerne. On trouve des citernes dans la cour d'honneur. La plus ancienne, médiévale, possède une margelle et se trouve dans la cour du donjon. En montagne, l'approvisionnement en eau était primordial.

TOUSSAINT LOUVERTURE ET LA MÉMOIRE DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

QUI ÉTAIT TOUSSAINT LOUVERTURE ?

Né en 1743 sur la colonie française de St-Domingue (Haïti), Toussaint Louverture est esclave dans une plantation de canne à sucre. Il assure les fonctions de cocher. Affranchi en 1776, il valorise une plantation de café où il possède ses propres esclaves. Il apprend à écrire et à lire. Avec la Révolution française, un vent de liberté souffle à Saint-Domingue. La nuit du 22 août 1791, les esclaves réunis lors d'une cérémonie vaudou au Bois-Caïman, prêtent le serment de se révolter. Toussaint Louverture œuvre en sous-main pour organiser l'insurrection. Afin de retrouver l'ordre dans la colonie, la France finit par déclarer l'abolition de l'esclavage, le 4 février 1794.

Toussaint Louverture rejoint l'armée française pour combattre les Espagnols et les Anglais. Devenu général, il parvient à réunir l'intégralité de l'île sous sa domination. En 1801, il promulgue une constitution autonomiste qui le nomme gouverneur à vie. Cet acte provoque la colère du consul Napoléon Bonaparte qui envoie 86 vaisseaux pour reprendre le pouvoir sur l'île et rétablir l'esclavage. Après 4 mois de résistance, Toussaint Louverture est arrêté par traîtrise et déporté en France. Le 23 août 1802, il est enfermé au Château de Joux sans procès, accusé de haute trahison et de rébellion.

A son arrivée au Château, il est déjà âgé. Il souffre de blessures de guerre et de maladie respiratoire. Tous les matins, il reçoit sa nourriture composée de biscuits, fromage, viande salée, vin, sucre et café. On lui fournit également de quoi se chauffer et s'éclairer. Mais sa cellule reste froide et humide. La fenêtre murée laisse entrer peu de lumière. Toussaint Louverture est tenu au secret : il ne peut pas recevoir de visite et n'a pas le droit de sortir. Après 7 mois de détention, il meurt le 7 avril 1803.

Le 1er janvier 1804, Haïti devient la 1ère République noire au monde. L'esclavage est définitivement aboli par la France, en 1848.

Toussaint Louverture, héros de son vivant, est devenu un véritable mythe après sa mort. Cette image a été forgée par les écrivains, Victor Hugo, Lamartine, qui ont repris la figure de Toussaint Louverture dans des romans, de la poésie, des pièces de théâtre et des biographies. De figure historique à personnage fictif, Toussaint Louverture est aujourd'hui une figure connue et reconnue mondialement.

L'HÉRITAGE MEMORIEL ET LA ROUTE DES ABOLITIONS DE L'ESCLAVAGE

L'enfermement et la mort de Toussaint Louverture au château de Joux, ont rapidement positionné le site comme un haut lieu de la mémoire de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Depuis le 19e siècle, la cellule de Toussaint Louverture est visitée et nombreux sont ceux qui viennent s'y recueillir.

En 2003, de grandes manifestations ont été organisées pour le bicentenaire de sa mort. Dès 2004, le château de Joux est devenu la première étape de la Route des abolitions de l'esclavage dans l'Est de la France (www.abolitions.org). Cette route relie 5 sites de Franche-Comté et s'étend depuis 2019 à 25 lieux dans l'Est de la France et la Suisse.

Chaque année, deux temps de commémoration particuliers honorent la mémoire du combat pour l'abolition. Le 7 avril, la date de la mort de Toussaint Louverture est commémorée lors d'une cérémonie officielle. Le 10 mai, la journée mondiale commémorative de l'abolition de l'esclavage est l'occasion d'une cérémonie, d'expositions ou de spectacles.

Escalier à vis Joffre.

L'escalier à vis (xixe) avec un monte-charge central descendant à 30 mètres sous terre relie la cour du donjon aux galeries souterraines décrites plus haut.

Le grand puits :

Au xixe, on pensait qu'il avait été creusé par les serfs brutalisés par Amaury et qui auraient péri nombreux. Depuis, des textes ont montré que c'est Vauban qui le fit creuser et qu'il n'y eut "que" deux morts à déplorer lors de son creusement. À l'origine, il faisait 147 mètres et allait 10 mètres sous le niveau du Doubs. Il y avait une cage d'écureuil au sommet du puits pour remonter l'eau. Il existe encore une telle cage à la citadelle de Besançon. Lorsque Joffre fit sa galerie, il raccourcit le puits qui désormais ne peut se voir que depuis la galerie souterraine. Il n'en reste pas moins impressionnant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, des expériences avec de la fluorescéine ont montré que l'eau du grand puits ne se jetait pas dans le Doubs mais dans la Loue par le réseau de Fontaine Ronde26 qui passe sous Pontarlier.

Ajouter un commentaire

Commentaires

Très jolie château avec 5 enceintes de fortifications différentes.

Visite guidée impeccable ni trop ni pas assez de assez de renseignements.

Une partie en souterrain avec un puits juste impressionnant, une visite à faire lorsque l’on passe dans le coin.