Nernier

Nernier, joli village médiéval du bas-Chablais, s’étire le long du long Léman, à quelques kilomètres de la frontière suisse.

Son port, réputé, accueille, depuis plus de deux siècles, pêcheurs et plaisanciers, contribuant à la réputation séduisante d’une commune où il fait bon vivre.

Mêlant nationalités et langues dans un véritable melting pot de près de 500 habitants, Nernier préserve cependant son caractère architectural. Musée, galerie, vieux gréement, restaurants et bistrots l’animent tout au long de l’année.

La commune fait face aussi aux enjeux de la région, qui voit une démographie s’accélérer année après année. L'évolution démographique se poursuit avec la création prochaine de logements.

UN PEU D'HISTOIRE

Sur le site de Nernier, existait une cité lacustre pré-historique, devenue bourgade au temps des romains. La vigne et le blé y étaient alors cultivés. Au Moyen-Âge, le bourg fut assiégé puis pris par les troupes bernoises. C’est au XVIIIe siècle que fut construit le clocher de la commune. Le port vit le jour à la fin du XIXe siècle, sous Napoléon III.

Durant les derniers siècles, le village a vécu d'une importante activité de tannage des peaux, de la pêche et d'une activité de contrebande avec la Suisse. La commune est un lieu très romantique, aux maisons de molasses et de chaux vive, aux roses trémières et vignes grimpantes. Certaines maisons à arche s’ouvrent directement sur le lac.

Le port de plaisance peut accueillir 250 bateaux dont le Calypso, voilier de 1911 appartenant à l'association Amerami et classé monument historique en 1991. La Licorne quant à elle propose des promenades agréables sur le Lac.

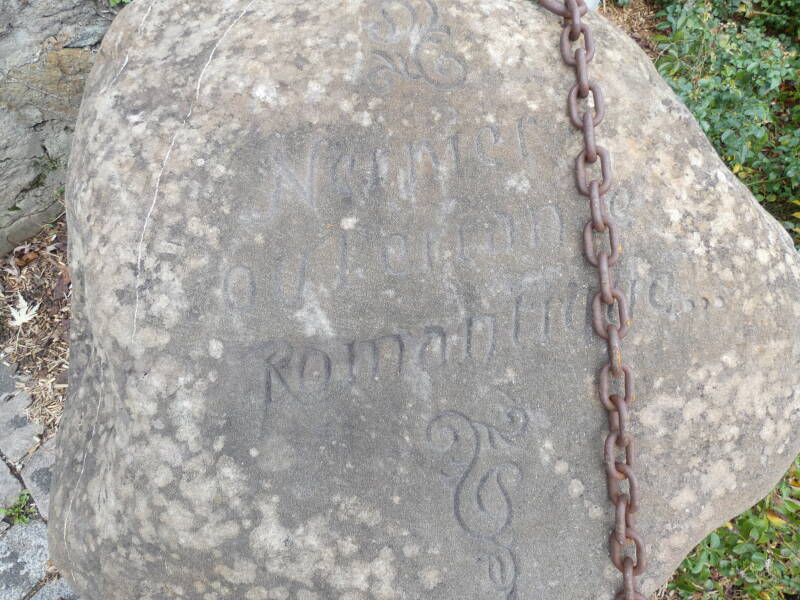

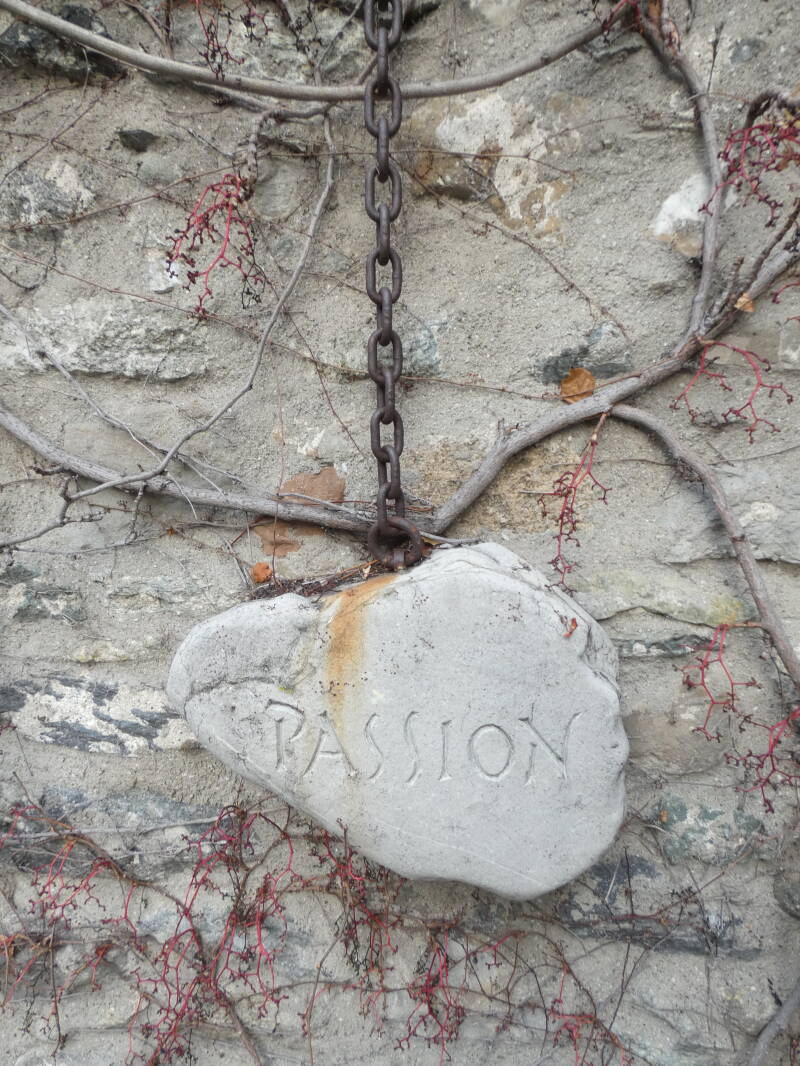

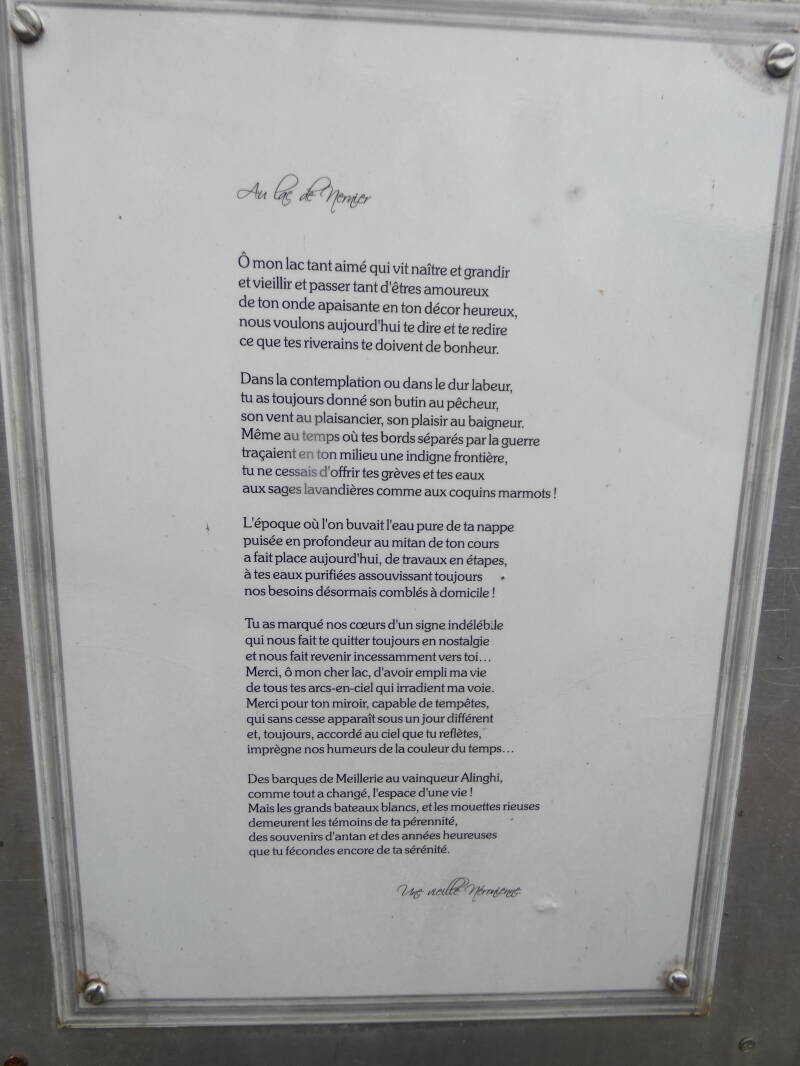

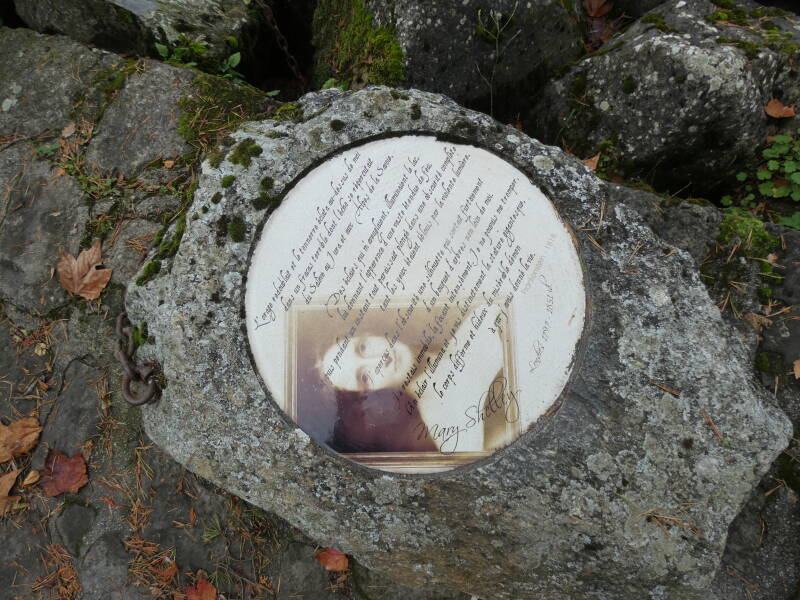

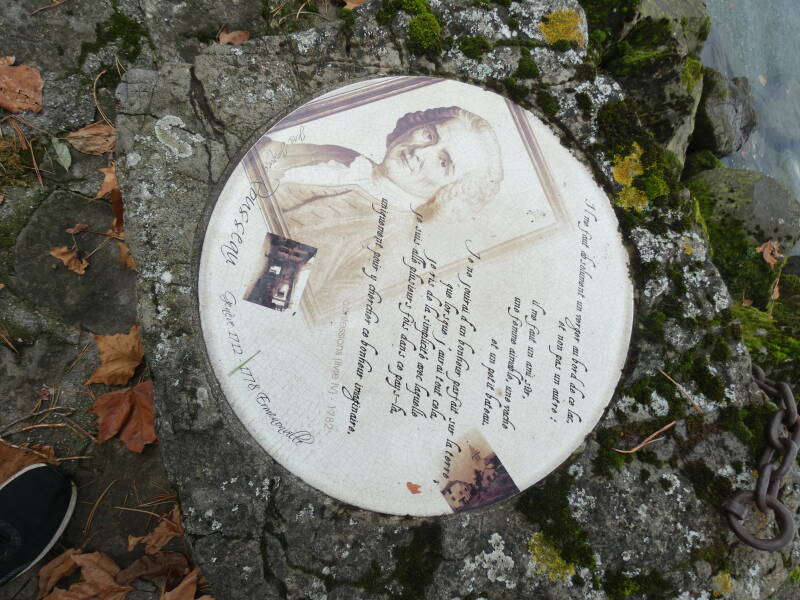

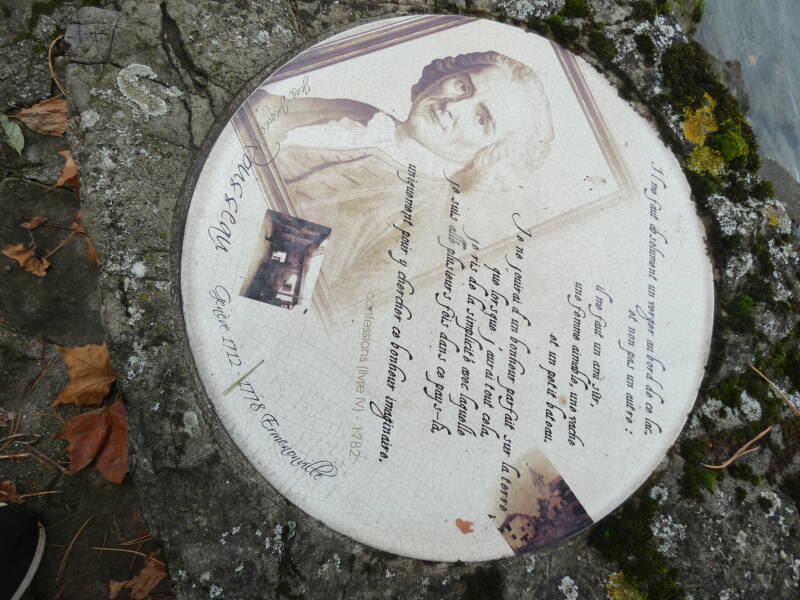

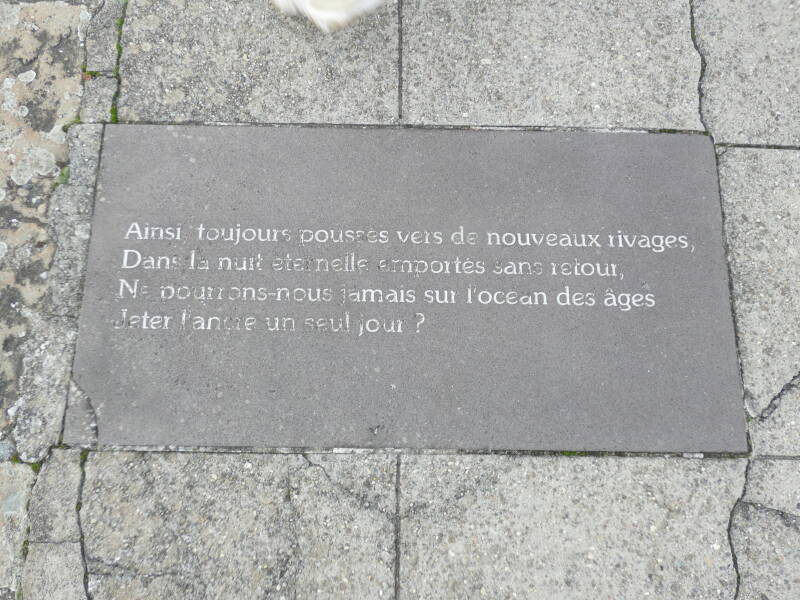

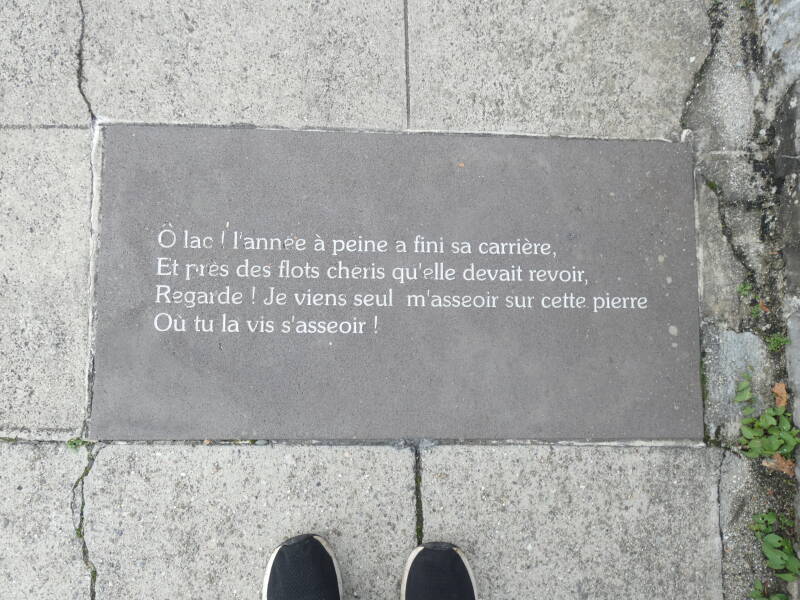

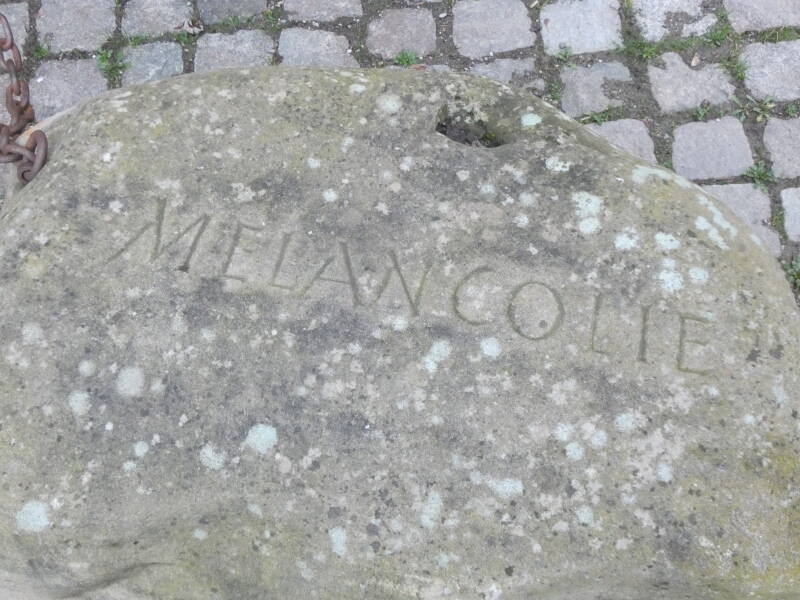

Un sentier romantique relie l'entrée du village au port et au château. Jalonné de fresques et de poèmes inclus dans la pierre, il rend hommage aux auteurs romantiques majeurs du XIXème siècle et notamment Lamartine, Shelley et Byron dont le passage a marqué la mémoire collective. Mary Shelley, inspirée par le lac, écrivit ainsi quelques pages de son célèbre roman Frankenstein lors d'un séjour à Nernier.

Dans les années 50, les amateurs éclairés ont développé Nernier, "Village des Peintres", avec comme chef de file Enrico Vegetti, peintre piémontais installé pendant près de 50 ans à Nernier, dont il a peint les charmes.

Aujourd’hui,

La commune perpétue cette tradition avec le Musée du Lac et son école de peinture. La Ferme d’Antioche, patrimoine communal, accueille à la belle saison de nombreuses expositions. Des concerts dans les rues animent les belles soirées d'été.

Et, pour les gourmands, des restaurants et des bars jalonnent les rues du village.

Église Saint-Martin de Nernier

L’église de Nernier, bâtie sous le vocable de St-Martin, sur les restes d’une « villa » romaine, remonte probablement aux origines du christianisme. Son nom apparaît pour la première fois au milieu du 13e siècle. Dans une bulle du 9 septembre 1250, le pape Innocent IV mettait sous la dépendance de l’abbaye de Filly, les églises de Sciez, Excenevex, Yvoire ainsi que la chapelle de Nernier (capella de Narniaco). L’église sera filleule de l’église d’Yvoire, puis de Messery (1536-1793,) avant de devenir une paroisse à part entière en 1815.

La Mappe Sarde de 1728 nous donne le plan de la première église ; il semble que l’église , ait été reconstruite (1830-35) dans la même disposition : une nef et deux chapelles disposées en croix grecque, de style néo-classique sarde.

A gauche en entrant dans l’édifice, au milieu de la nef, la chapelle funéraire des Comtes de Brotty d’Antioche, édifiée au 15e sc. a été conservée.

Quant au clocher de l’église, il est unique en Chablais, construit en 1839.

En 1866, on adosse une sacristie au chœur de l’église, à l’arrière. Un cimetière est maintenu autour de l’église jusqu’en 1908 puis, il est transféré à l’Uche du Crôt.

L’église de Nernier, bâtie sous le vocable de St-Martin, sur les restes d’une « villa » romaine, remonte probablement aux origines du christianisme. Son nom apparaît pour la première fois au milieu du 13e siècle. Dans une bulle du 9 septembre 1250, le pape Innocent IV mettait sous la dépendance de l’abbaye de Filly, les églises de Sciez, Excenevex, Yvoire ainsi que la chapelle de Nernier (capella de Narniaco). L’église sera filleule de l’église d’Yvoire, puis de Messery (1536-1793,) avant de devenir une paroisse à part entière en 1815.

La Mappe Sarde de 1728 nous donne le plan de la première église ; il semble que l’église , ait été reconstruite (1830-35) dans la même disposition : une nef et deux chapelles disposées en croix grecque, de style néo-classique sarde.

A gauche en entrant dans l’édifice, au milieu de la nef, la chapelle funéraire des Comtes de Brotty d’Antioche, édifiée au 15e sc. a été conservée.

Quant au clocher de l’église, il est unique en Chablais, construit en 1839.

En 1866, on adosse une sacristie au chœur de l’église, à l’arrière. Un cimetière est maintenu autour de l’église jusqu’en 1908 puis, il est transféré à l’Uche du Crôt.

Alphonse de BROTTY comte d'Antioche, épouse Ferdinande Adilie de Hamal du Saint Empire Adhémar de BROTTY, comte d'Antioche 1849-1884 & Marie Marguerite de TALLEYRAND-PERIGORD 1863-1890

Simone de BROTTY 1890-1922 & Robert CHAULIN, Baron Chaulin – militaire 1871-1948

Marie-Véra CHAULIN 1920-2014 & Bruno de LEUSSE de SYON - Diplomate 1916-2009

Dominique de LEUSSE de SYON et sa sœur Laurence

- (Vuarnet p 97) En 1839, le Conseil Municipal décide de donner un clocher à l’église : un puissant beffroi reposant sur quatre piliers et coiffé d’une flèche originale de pierre cantonnée d’acrotères. Le clocher de Nernier est unique en Haute-Savoie mais, on lui connaît des semblables en Maurienne, en Valais et au Val d’Aoste

- la descente de Croix d’Enrico Vegetti

Enrico Vegetti peintre et graveur (1863 – 1951)

En 1948, à 84 ans, Enrico Vegetti réalise une Descente de Croix, huile sur toile, pour l’église de Nernier, à la demande de la famille Farges ; il se représente, soutenant le Christ, les pleureuses sont des habitantes de Nernier ; le chien roux sur la gauche appartient à son ami, Paul Mossu.

Sur le plan pictural, Nernier a accueilli des artistes de renom, comme Enrico Vegetti et Ellis Zbinden.

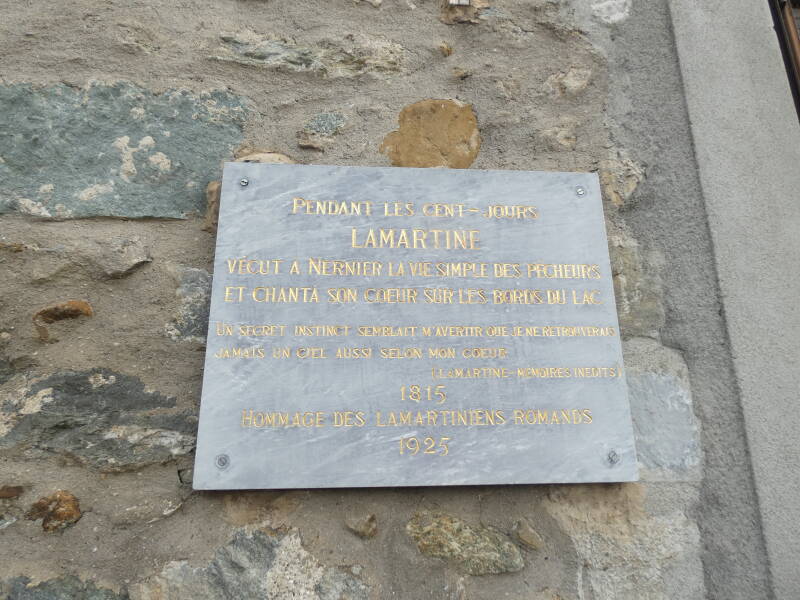

Les Sentiers Romantiques, qui tracent un parcours à travers le village émaillés de citations d’auteurs, témoignent de cette richesse culturelle locale. Une plaque rappelle que Lamartine se réfugia dans ce beau village de pêcheurs durant les cent jours.

Passiflore officinale (Passiflora incarnata)

Description

La Passiflore officinale, en latin Passiflora incarnata, n'est autre que la fleur de la passion 'Maypop' que l'on connaît davantage pour ses vertus médicinales que pour ses qualités ornementales. Il s'agit cependant d'une petite liane tout à fait charmante et suffisamment rustique pour être cultivée en pleine terre dans de nombreuses régions pas trop froides. C'est une espèce botanique nord-américaine vivace par sa souche, à végétation annuelle en climat froid, dont les jolies fleurs mauve pâle couronnées de grands filaments mauves sont très agréablement parfumées. Elles éclosent de l'été à l'automne et laissent place à des fruits verts à jaunes, comestibles, de saveur agréable, en présence d'un autre sujet

Cette fleur de la passion est celle que l'on utilise en phytothérapie pour soigner les troubles du sommeil. C'est une espèce botanique à végétation annuelle de 3-4 m en climat froid, étonnante de rusticité, capable de résister à des gelées de -10/-12°C. Ses fleurs mauve pâle de 5 à 9 cm, couronnées de grands filaments mauves, très odorantes, éclosent de juillet à décembre, suivies de fruits verts comestibles et savoureux. Cette passiflore est autostérile, 2 individus distincts sont nécessaires pour obtenir des fruits.

Le poète Alphonse de Lamartine séjourna longtemps au village

Château de Nernier - Le Château au fil du temps

Il subsiste peu de traces d'un château médiéval, même s’il est cité dans des textes du 12e.siècle

En étudiant la mappe sarde de 1730, on peut visualiser l'emprise et l'importance de la propriété du château et des bâtiments annexes. Au XIXe siècle, la construction ressemble à une grosse maison savoyarde de forme cubique, qui va être ensuite agrandie et modifiée. La propriété appartient à Marie-Véra de Leusse de Syon, qui, avec son mari Bruno, ambassadeur de France, va entreprendre la transformation du château du XIXe. Pour se faire, ils font appel à l'architecte de renom international, Maurice Novarina ; il va leur proposer de couper la maison transversalement et de reconstruire la partie haute sous toiture, ainsi que les tours d'angles. Telle est encore sa conception aujourd’hui !

Parallèlement, l'intérieur de la maison a été modernisé avec l'installation :

- d'un chauffage à air pulsé

- l'ajout de salles de bain,

- la création d'une nouvelle cuisine.

Le château est entouré d’un parc à boisé, qui s'étend le long du lac, pieds dans l’eau sur 650 m de long. La propriété est une des plus grandes propriétés privées sur la rive sud du Léman.

- Château médiéval

Le nom d'un seigneur de Nernier apparaît pour la première fois dans les textes au XIIème siècle : un acte y est passé, confirmant donation faite à l'Abbaye de St Maurice d'Agaune (Valais). Cette donation est attestée l'année suivante et parmi les donateurs, se trouvent Pierre et Nicolas de Nernier.

Dès 1268, un conflit s'instaure entre les grands seigneurs locaux : les guerres delphino-savoyardes. Nernier, comme les châteaux et territoires voisins, évolue au gré des alliances et des échanges. Cette guerre prend fin au Traité de Paris en 1355, traité selon lequel le Dauphin du Viennois abandonne définitivement au Comte de Savoie, Genève, Gex, le Faucigny et tous les châteaux du Chablais

Selon Emile Vuarnet (1867-1963), membre de l'académie chablaisienne

"Le château fut bâti sur le même plan que Rovorée et Yvoire. D'un côté, le château proprement dit avec les habitations du seigneur, dépendances et donjon ; de l'autre, le village.

Comme à Yvoire, deux portes donnaient accès à l'intérieur, une au midi adossée à la tour, l'autre au couchant vers le lac (celle-ci n'existe plus mais une maison appelée "La pouterla" – la poterne – nous rappelle son emplacement probable). Entre ces 2 portes, les maisons du village sont élevées sur des murs très épais qui semblent être les derniers vestiges des remparts du château."

Différents bâtiments subsistent de nos jours, la tour à l'angle nord ouest une entrée supposée du château médiéval : porte double associant une porte cochère en arc légèrement surbaissé construit en molasse et une petite porte piétonne à linteau droit.

Le port de plaisance comporte 225 anneaux, 11 places à terre et 9 places visiteurs.

Ajouter un commentaire

Commentaires