Le Château de la Verrerie - Musée de l'Homme et de l'Industrie

MUSEE DE L'HOMME ET DE L'INDUSTRIE - ECOMUSEE DU CREUSOT MONTCEAU

Château de la Verrerie

La Cristallerie, ou Verrerie du Creuzot fut édifiée en 1786-1787. La présence du charbon a été le facteur déclencheur, mais on trouvait aussi à proximité le sable fin, le plomb, l'argile pour la fabrication des réfractaires, et le grès servant à fabriquer les meules pour la taille du cristal.

Dès 1788, la Cristallerie rivalisait avec les cristalleries anglaises. Après la révolution, elle perdit ses prestigieux clients et dut fabriquer du verre ordinaire. Le père Chapet dirigea la cristallerie jusqu'en 1812. Il mit au point le verre optique au plomb, incrusta dans le verre des portraits, sujets religieux... L'entreprise atteint son apogée en 1828.

Des querelles de succession et la concurrence de Baccarat amenèrent la Cristallerie à cesser ses activités en 1832. Les techniques de fabrication furent reprises par la Cristallerie de Baccarat.

En 1837, Antoine et Eugène Schneider, propriétaires des usines du Creuzot, rachètent les bâtiments et les terrains de l'ancienne Cristallerie. Celle-ci devient la résidence des Maîtres de Forges du Creusot.

http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/sommaire.php3

Henri et Achille Duchêne, architectes paysagistes, réalisèrent la terrasse et les deux jardins latéraux. De magnifiques jardins à la française.

Des amours au centre du bassin, donnent un aspect très romantique à ce côté du parc.

les fours coniques, aujourd'hui utilisés comme théâtre

Le petit théâtre, ancien four à verre, il a été magnifiquement aménagé en salle de spectacle à l'époque Schneider.

Dans la cour du château, des canons qui ne sont pas originaires des fonderies creusotines, mais achetés pour décorer cet endroit.

ecomusee-creusot-montceau

http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/sommaire.php3

expo virtuelle

collections

o Le récolement

o cristaux

o album photos 1881

o dessins SEGAUD

o peintures

o dessins DUPETIT

o affiches de sécurité

o céramique

o maquettes

o etc

Le Marteau-Pilon c'est la "petite Tour Eiffel" des creusotins. Vous avez déjà visité la Tour Eiffel (la vraie) ? Eh bien figurez vous qu'on y parle du Creusot et de Schneider dans une des expositions.

en haut à droite :

La Gironde.

Modèle réduit à l'échelle de 1/10.

Métal et bois, 1992.

Cette locomotive appartient à la première série de six machines construites par les Établisssements Schneider Frères et Cie en 1838 pour la Compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Elle reprend les caractéristiques du modèle Patentee inventé par l'Anglais Stephenson.

ATELIER DUCAROY ET GRANGE, Modèle réduit de la machine à vapeur de la Fonderie royale du Creusot en 1790.

Bois aggloméré, 2003.

L : 110 cm ; l : 80 cm ; H : 72 cm.

Échelle : 1/20.

Modèle réalisé d'après les plans conservés au musée de l'Histoire du fer de Jarville.

Les machines à vapeur à simple effet produisent un mouvement linéaire alternatif adapté à la mise en mouvement de pompes. Watt est sollicité par des industriels du textile qui lui demandent des machines pouvant produire un mouvement rotatif.

La première machine de ce type est fournie par Watt à John Wilkinson en 1783 ; c'est une machine dans laquelle l'effet moteur se fait dessous et dessus le piston. Ce double effet (tirer et pousser le balancier) permet d'entraîner une roue par l'intermédiaire d'engrenages. La machine qui fait mouvoir les marteaux des forges de la Fonderie royale, dessinée de façon détaillée sur les plans, n'est qu'à peine mentionnée par les visiteurs, et n'est même pas évoquée par Watt lors de sa visite à Montcenis en 1786. On peut penser que cette « première tentative de machine de rotation a échoué 1 » (Jacques PAYEN, Les frères Périer et l'introduction en France de la machine à vapeur de Watt, Paris, 1969).

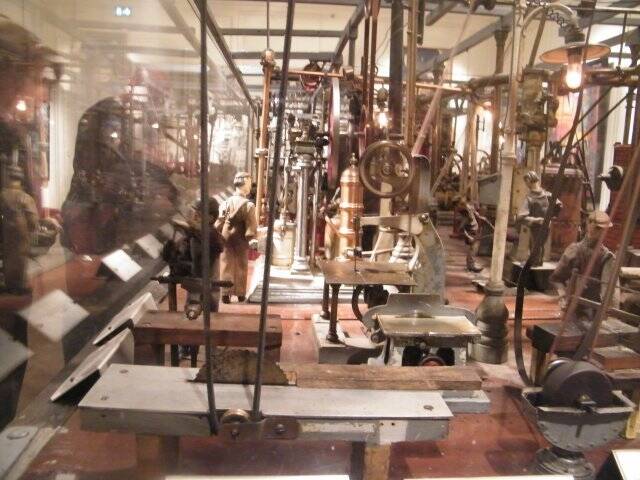

Joseph BEUCHOT (1855-1920), L'usine miniature.

Joseph BEUCHOT (1855-1920), L'usine miniature.

Matières diverses, 1890-1910.

Reconstitution animée des ateliers de l'usine du Creusot.

Au centre : une grande forge avec son marteau-pilon et ses laminoirs ; aux deux extrémités : la forge à main et l'atelier de menuiserie.

1787. Barthélemy JEANSON est chargé par Louis XVI, de construire la cristallerie de la Reine Marie-Antoinette. Le bâtiment central enserre de ses deux ailes les fours coniques, aujourd'hui utilisés comme théâtre et galerie municipale. En 1837, les frères SCHNEIDER rachètent le château.

Ajouter un commentaire

Commentaires

Excellent musée 👏 les meubles et objet ancien, notamment les objets en cristal sont très bien conservé.Excellent musée 👏 les meubles et objet ancien, notamment les objets en cristal sont très bien conservé.

Le Château de la Verrerie offre une immersion fascinante dans l'histoire industrielle du Creusot