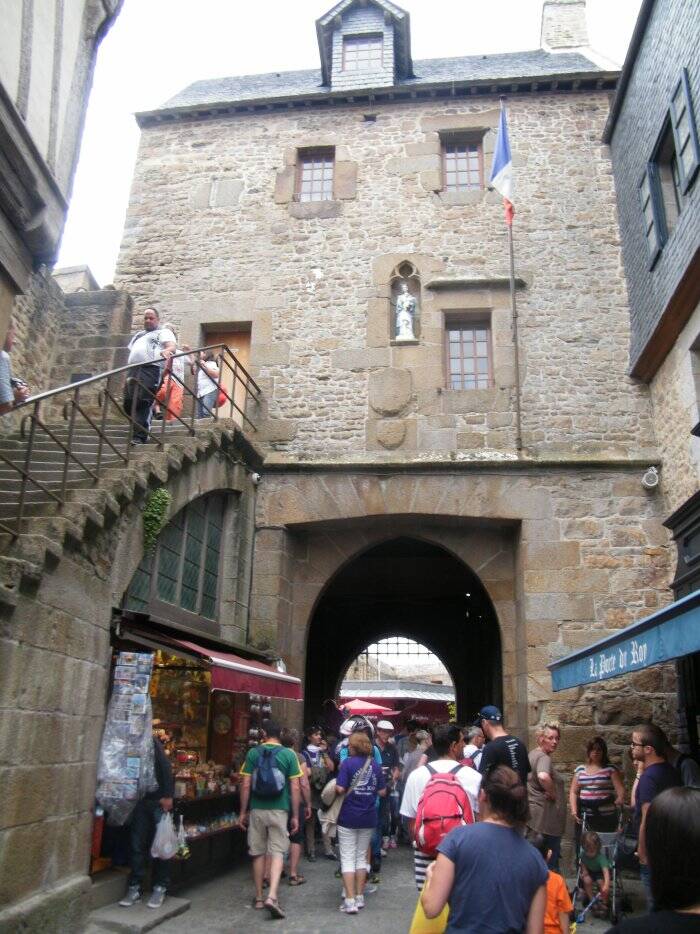

Le Mont-Saint-Michel

l'abbaye escarpée, poussée là-bas, loin de terre,

comme un manoir fantastique, stupéfiante comme

un palais de rêve, invraisemblablement étrange et belle "

Guy de Maupassant

tire son nom d'un îlot rocheux dédié à saint Michel où s'élève aujourd'hui l'abbaye du mont Saint-Michel.

Dans le cadre du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, redécouvrez le Mont dans un parcours totalement renouvelé. Depuis le 28 Avril 2012, le nouveau parc de stationnement à ouvert ses portes et les navettes de transport vous emmènent au Mont-Saint-Michel.

L'architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et le deuxième de France (après l'Île-de-France) avec plus de 3 000 000 visiteurs chaque année. Une statue de saint Michel placée au sommet de l'église abbatiale culmine à 170 mètres au-dessus du rivage. Classé monument historique en 1874, le site figure depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Ses habitants sont appelés les Montois.

Dans la baie du mont Saint-Michel, toutes les conditions sont réunies pour la formation de sable mouvant : du sable fin, de l'eau et du sel.le sable mouvant est un matériau thixotropique : il a la capacité de changer de consistance.

Si le chenal se remplit alors, il convient de dégager ses pieds au maximum et de nager à la force des bras ; la théorie prévoit que l'on flotte, mais l'hypothermie tue si on ne se dégage pas rapidement. Il faut noter qu'essayer d'empêcher une personne de s'enliser en la tractant afin qu'elle retrouve la terre ferme est impossible, puisque son poids équivaut approximativement à celui d'une voiture dans cette situation.

La « Mère Poulard »

La « Mère Poulard » est née Anne Boutiaut (surnommée Annette) le 16 avril 1851 à Nevers, et morte le 7 mai 1931 au Mont Saint-Michel, elle fut une cuisinière française, mondialement connue pour son auberge et sa fameuse omelette.

Son père, Claude Boutiaut, est journalier aux maraîchages des faubourgs du Mouësse à Nevers, et sa mère porte les légumes récoltés chaque matin, au marché Saint-Arigle.

Sans grande instruction, Annette travaille très jeune comme femme de chambre et entre au service d'Édouard Corroyer, ancien élève de Viollet-le-Duc, nommé architecte en chef des Monuments historiques.

En 1872, Corroyer se voit confier par le gouvernement la restauration de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, il part donc avec sa femme, sa fille et sa femme de chambre dans son périple, c'est donc ainsi que cette dernière découvre la Normandie et la mer, ce qui la change des paysages nivernais du centre de la France et plus particulièrement du Val maraîcher des jardiniers, appelés "Les Mangeux d'ail", qui font toujours venir des légumes sur la rive droite de la Loire.

Sur place, elle fait la connaissance du fils du boulanger du Mont, Victor Poulard, leur relation durera jusqu'à leur mort. Ils se marient le 14 janvier 1873 en l'église Saint-Philippe-du-Roule de Paris, son patron Édouard Corroyer est le témoin d'Annette. C'est certainement ce dernier qui a dû organiser ce mariage, car il est assez rare pour l'époque qu'un couple de province et de condition modeste aille contracter mariage dans la capitale où il n'avait aucune attache.

Annette, ayant conscience de son retard éducatif, essaiera de combler en partie son manque d'instruction en prenant des cours d'orthographe et de mathématiques que lui dispensait la sœur institutrice du Mont-Saint-Michel.

Après leur mariage, le couple Poulard décide de prendre en gérance un établissement modeste du nom de l'« hostellerie de la Tête d'Or », le monde n'afflue pas, une poignée de pèlerins, quelques archéologues, une pincée d'artistes ou d'hommes du monde, rien de la foule qui se presse aujourd'hui sur le mont. D'autant que les visiteurs étaient dépendants de la marée (puisque la digue-route n'existait pas), c'est-à-dire qu'ils arrivaient selon le gré des vagues à n'importe quelle heure, il fallait donc dans ce cas satisfaire leur appétit avide dès leur arrivée.

C'est alors qu'Annette trouva l'idée de les faire patienter en leur offrant une omelette de sa confection en attendant le plat principal, celle-ci était cuite dans un feu de bois sec qui flambait dans l'âtre. En un tour de main d'une suprême élégance, Madame Poulard avait confectionné une omelette rosée, baveuse, fumante et savoureuse à souhait, et qu'elle offrait elle-même à ses hôtes. Son omelette a largement dépassé la réputation de ses autres plats pourtant fameux.

La maison prospère rapidement.

En 1888, Victor et Annette Poulard quittent leur ancien établissement pour acquérir l'« hôtel du Lion d'Or ». Ils le font démolir pour édifier un hôtel imposant et fonctionnel qui prit pour enseigne : « À l'omelette renommée de la "Mère Poulard". » Le précédent, repris par le jeune frère de Victor Poulard, adopta comme enseigne : « À la renommée de l'omelette soufflée. » La ressemblance n'était pas fortuite.

Rapidement, la renommée de la Mère Poulard a fait des envieux, à commencer par ses enfants qui ont ouvert deux hôtels, Victor (l'aîné) et Alphonse (le jeune), se faisant une concurrence acharnée.

Au fur et à mesure que grandit l'attrait pour le Mont-Saint-Michel, grandit la renommée des omelettes et de l'hospitalité de celle qu'on n'appelle plus que la Mère Poulard. « On ne peut se rendre au Mont-Saint-Michel sans aller goûter l'omelette » lit-on dans les gazettes parisiennes. Bientôt, on accourt ; anonymes et hôtes illustres, princes et rois, diplomates et savants, hommes politiques et vedettes se pressent près de l'âtre des Poulard.

L'accueil de la maîtresse de maison est aussi connu que son omelette, parfaite mère de famille, elle s'efforce de mettre en confiance ses visiteurs et clients en les rassurant sur leur sort, elle donnait aux étrangers l'impression très nette qu'ils franchissaient le seuil d'une maison familiale.

C'est une mère qui reçoit ses enfants, avec un empressement sans feinte, une simplicité sans détour : « Avez-vous fait un bon voyage ? [...] Passez vite à table, car vous devez être mort de faim. [...] Madame, donnez-moi ce manteau, que je le fasse sécher. [...] Soyez tranquille, on vous le rendra repassé pour la visite du château. Prenez cette écharpe en attendant. [...] Et cet enfant, n'a-t-il pas eu peur ? [...] Maintenant, remettez-vous. Prenez votre temps. Mangez bien. Et quand vous aurez fini, on vous montrera le chemin. »

La Mère Poulard, comme on daignait la surnommer, cultivait l'ambiguïté dans les relations avec ses clients, elle était une personne aiguisée dans les affaires, avec son air de dégoût de l'argent, elle n'en surveillait pas moins le tiroir caisse de son restaurant.

Elle acceptait quelquefois les œuvres (aquarelles, pastelles...) de ses clients à titre de paiement, mais elle gardait tout de même l'œil sur l'addition, Annette n'employait que très peu de personnel dans son auberge.

Madame Poulard en personne accueillait ses hôtes et leur assignait leurs chambres. C'était si simple. On n'avait affaire qu'à elle. Et quand on s'en allait, c'était à elle encore que l'on demandait la note.

— Votre note, Monsieur ? D'abord, nous n'en faisons jamais. C'est la vie de famille, chez nous [...] Vous êtes pressé, la voiture vous attend. [...] Mais partez donc. Vous me payerez une autre fois, quand vous reviendrez...

— Mais, Madame...

— Vous y tenez. Eh bien ! Faites vous-même votre note. Vous savez ce que vous avez pris.

— Oui. Il y a ceci et cela...

— Est-ce qu'il n'y a pas aussi une bouteille de vin ?

— Ah ! oui, c'est vrai, Madame ; j'oubliais...

Madame Poulard avait tout vu, tout retenu, rien oublié.

Néanmoins, il était inévitable, avec un tel système, que des gens distraits ou malhonnêtes partaient sans payer. On disait couramment que Madame Poulard perdait, bon an mal an, de ce seul chef, plus de deux mille francs, somme assez rondelette pour l'époque. À qui se faisait l'écho complaisant de cette rumeur, elle répliquait victorieusement : « Oui, je perdais de l'argent et je le savais. Mais réfléchissez donc. Pour me faire payer strictement, il m'aurait fallu une caissière, que j'aurais dû rétribuer, nourrir, loger, supporter [...] et qui ne m'aurait pas secondée.

Tout compte fait, je crois que j'avais du bénéfice. Puis beaucoup de braves gens, rentrés chez eux, se rappelaient leur distraction ou avaient du remords de leur vilaine action : ils m'envoyaient un mandat, avec un mot aimable. Tous m'envoyaient leurs amis. J'y gagnais. C'est comme cela que nous avons fait la réputation de la maison. »

Dans cette maison, on le voit, nul embarras de comptabilité. « À la fin de la saison, disait Madame Poulard, nous faisions notre caisse. Nous gardions par devers nous les sommes nécessaires pour passer l'hiver et préparer la saison suivante. Le reste, nous le mettions de côté. »

On se presse chez la Mère Poulard. Princes, artistes, hommes politiques, personnalités de tous horizons conjuguent leurs louanges dans le livre d'or qui comporte plus de quatre mille signatures.

Un jour, Léopold II, roi des Belges, voulut s'installer à la terrasse (la rue) pour déjeuner, il s'est vu refuser de se faire servir... Comme tout le monde, il dut prendre son repas dans la salle à manger. Annette a en effet du tempérament. Elle veille à tout.

Georges Clemenceau lui-même restera un des plus fidèles amis d'Annette Poulard.

À l'heure de la retraite, vers 1920, les époux Poulard font construire une jolie maison sur les hauteurs du mont. Le 15 janvier 1923, parmi une foule nombreuse et attendrie, ils célèbrent leurs noces d'or.

Annette s'éteint le 7 mai 1931 et rejoint son défunt mari dans le petit cimetière du Mont-Saint-Michel.

Ajouter un commentaire

Commentaires