LE CHÂTEAU DES SEIGNEURS DE CHALON-ARLAY

Une forteresse, et une ville forte, furent construites au 13e siècle selon les désirs de Jean de Chalon (Jean l'Antique), qui vendit toutes ses possessions d'outre Saône pour acheter les mines de sel de Salins, et s'installa sur cette butte de noisetiers (d'où le nom de Nozeroy) qui selon lui était une place propice à garnison, pour surveiller les routes du sel, facile à défendre, et sur laquelle l'eau coulait à flot en 2 points. Il acheta toutes les terres environnantes.

Allée de tilleuls menant au château La forteresse fut transformée au 15e siècle par son descendant, Louis de Chalon-Arlay II, qui en fit un palais lumineux et luxueux, surnommé la perle du Jura durant le 16e siècle, animé d'une cour brillante.

Cette allée de tilleul, qui mène aux ruines, est à l'emplacement de l'entrée de la cour d'Honneur du palais.

Château de Nozeroy, rasé et en ruine, ancien luxueux palais en ruine du XVe siècle (surnommé à l'époque la « perle du Jura »), construit sur un château fort du XIIIe siècle, résidence principale des seigneurs et princes de la Maison de Chalon-Arlay.

Le château de Nozeroy surnommé « La Perle du Jura » au 16° siècle

Château de Nozeroy Perché à l'extrémité d'un éperon étroit qui offrait à la fois des facilités de mise en défense et des possibilités d'extension, le château de Nozeroy fut conçu par la famille de Chalon sans doute en même temps que le bourg castral. Attesté en 1261, il remontait probablement au début du 13° siècle.

Entièrement reconstruit dans la première moitié du 15° siècle, ce quadrilatère fermé, villégiature et luxueux rendez-vous de chasse, plutôt que site stratégique, nous est connu par les textes de Gilbert Cousin, mais également par divers documents graphiques.

Il était l'une des résidences privilégiées des Chalon, Princes d'Orange. Magnifiant sa ville natale, l'illustre secrétaire d'Erasme Gilbert Cousin écrivait : « Il n'y a rien pour moi de plus charmant et de plus illustre que ma patrie. Vous n'avez guère vu de situation plus remarquable et plus agréable que celle de cette ville. Posée sur une colline élevée et aérienne ..., elle n'est pas bien grande ... Mais ... elle l'emporte sur les plus grandes villes de Bourgogne ».

Ce château de magnifique structure, bâti en pierres de taille bien alignées et parfaitement jointes, était défendu par 4 tours très élevées comportant des escaliers à vis de cent marches. L'aile sud-est du château renfermait, au rez-de-chaussée, la salle qui mesurait près de 35 mètres de longueur sur 14 mètres de largeur. Le luxe et l'art y avaient accumulé d'innombrables richesses : tapisseries, orfèvreries, vaisselle d'or et d'argent ... Louis II de Chalon organisa de nombreuses fêtes et reçut d'illustres hôtes comme les Ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire, les Princes de Savoie et surtout le dauphin de France Louis XI en 1456.

Jardins et vergers d'agrément revêtaient un intérêt majeur si l'on en croit les Gravures de Cousin. C'est pourquoi leur accès fut particulièrement soigné. Selon Cousin, un escalier à vis, plongeant dans les sous-sols, y conduisait qui fut complété par un autre escalier monumental, rampe sur rampe, élevé dans une cage flanquant l'angle formé par la tour sud et l'aile sud-ouest. Il desservait, depuis le rez-de-chaussée, les étages et les jardins.

Le mur de cage est percé au sud d'une porte et d'une petite fenêtre. Les volées, séparées par un mur-noyau dans lequel s'inscrit une main-courante, sont couvertes d'une voûte en berceau. Le premier palier était couvert d'une voûte d'ogives. En avant du mur-noyau, au premier et second niveau conservés, s'engage une colonne dont le chapiteau recevait le voûtement.

Le premier doubleau est décoré de pampres très proches des motifs visibles dans la chapelle des Chalon édifiée vers 1460 dans l'église Saint-Germain de Mièges. Les ogives du premier repos retombaient sur un culot orné de trois visages grimaçants à quatre oeils, présents également sur la façade ouest de l'église de Mièges. Au départ de la main courante, dans le mur-noyau, est sculptée la fameuse « scène des bateliers » : deux personnages debout sur des barques. Les mains courantes sont ornées de petits animaux.

Cet escalier est traditionnellement attribué à Philibert de Chalon et serait donc antérieur à 1530. Un des premiers escaliers rampe-sur-rampe qui serait bien antérieur à celui du palais Grandvelle de Besançon édifié vers 1639 et considéré comme le premier témoin de l'art de la renaissance en Franche-Comté.

Hélas ! Ce merveilleux château fut définitivement abandonné et vidé de son contenu entre 1780 et 1785. La Comtesse de Lauraguais héritière du château aurait utilisé les pierres du château de Nozeroy afin de privilégier son domaine d'Arlay. Pour échapper à l'impôt, elle fait raser le château de Nozeroy au niveau du premier étage et permet aux habitants d'en utiliser les matériaux.

Les superstructures ont été arasées, ensevelissant dans les gravats une bonne partie des sous-sols. Seules subsistèrent en élévation les ruines d'une tour, qu'une lithographie de 1820 montre, émergeant des décombres, mais qui finit par s'effondrer en 1868.

L'incendie terrible du 15 juillet 1815 avait incité les habitants de Nozeroy à venir puiser les pierres pour permettre la reconstruction de leurs maisons.

A la fin du 19° siècle, le Prince d'Aremberg, alors propriétaire, fit dégager l'extérieur des ruines et aplanir le pourtour pour en faire une promenade publique.

Certains habitants du canton se souviennent avoir joué à cache cache dans les ruines et grimpé les marches de l'escalier d'honneur dans les années 30.

Eglise Saint-Antoine de Nozeroy

Eglise Saint-Antoine de Nozeroy

Une chapelle existait depuis le XIII ème siècle, elle est devenue le bas-côté de l'église construite au XV ème. En 1815, un incendie endommage le clocher qui s'effondrera deux ans plus tard. La façade et le porche sont reconstruits en 1830, mais pas le clocher. L'église a été en partie rénovée en 1980.

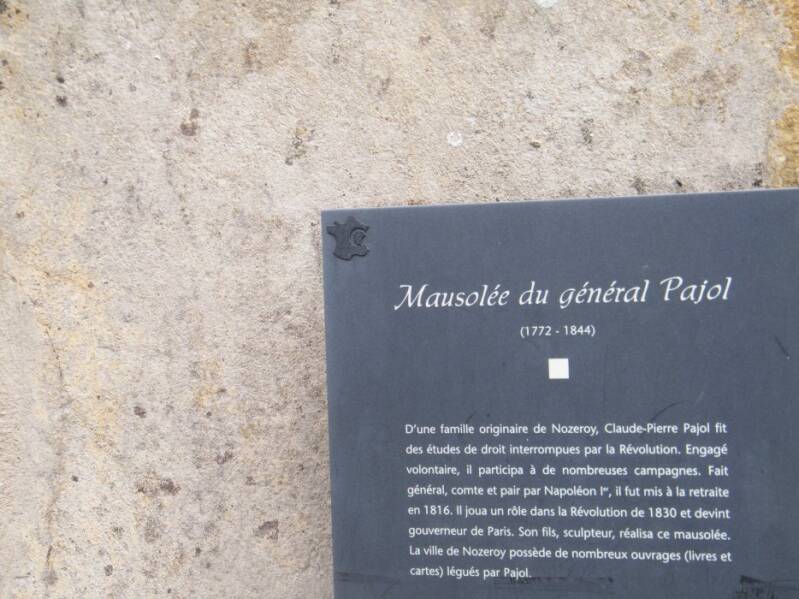

Pierre Claude Pajol

Pierre Claude Pajol, né « Pajot » le (3 février 1772 à Besançon - 20 mars 1844 à Paris), grande figure de la cavalerie légère de Napoléon Ier, est un général d'Empire et homme politique français.

Dans les premiers jours de 1844, la santé du général Pajol commença à faiblir. Pajol mourut, suite à une chute en descendant l'escalier des Tuileries, le 8 mars 1844, après une visite à Louis-Philippe Ier. On l'enterra en grande pompe au cimetière du Père-Lachaise. Son épouse, qui était une des filles du maréchal Oudinot, duc de Reggio, l'avait précédé dans la tombe. Sa dépouille fut ensuite transférée au chevet de l'église de Nozeroy (Jura) où la sépulture existe encore de nos jours.

1 | 0 | Partager

Ajouter un commentaire

Commentaires